Erzähle deine Geschichte - Die DDR in 30 Begriffen

Der 3. Oktober 1990 liegt inzwischen 30 Jahre zurück. Die DDR ist seit drei Jahrzehnten Vergangenheit, aber geblieben sind Begriffe aus dem Leben dieses Landes, an die man sich erinnert. Der Film fragt nach 30 Begriffen, die es nur im Osten gab. Die Sendung zeigt 10 Protagonisten aus Berlin und Brandenburg, 10 Frauen und Männer, die ihr Leben an den unterschiedlichsten Orten und in den unterschiedlichsten Berufen meisterten. Vom Jugendpfarrer in Prenzlau, über die Intershopverkäuferin in Berlin, den Stahlwerker in Eisenhüttenstadt, die Binnenfischerin in Peitz bis zur Restaurant-Betreiberin in Berlin. Sie erzählen von ihrem Alphabet des Lebens in der DDR und ihre ganz persönlichen Lebensgeschichten.

Besetzung

Crew

Videos

Empfohlene Filme

Ähnliche Filme

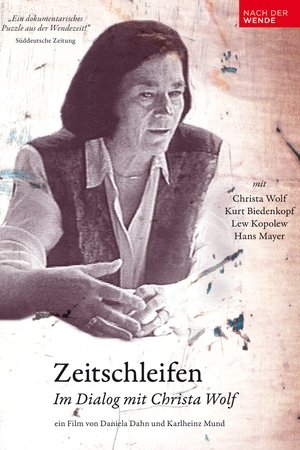

Zeitschleifen - Im Dialog mit Christa Wolf2. Januar 1991

Zeitschleifen - Im Dialog mit Christa Wolf2. Januar 1991 Die Hölle von Ueckermünde1. Januar 1993

Die Hölle von Ueckermünde1. Januar 1993 Der Reichstag19. Dezember 2017

Der Reichstag19. Dezember 2017Im Kaiserreich geplant und gebaut, blühte das Reichstagsgebäude in Berlin während der demokratischen Ära der Weimarer Republik auf, erlebte aber schon bald darauf seinen Untergang. Nach NS-Diktatur, Brand und Kriegszerstörung wurde es wiederaufgebaut, während des Kalten Krieges nur wenig beachtet und nach der Wende wieder zum Zentrum der politischen Macht in Deutschland. Das Gebäude aber ist mehr als nur ein Ort der Politik: Seit mehr als 120 Jahren ist es auch Bühne und Spiegelbild der deutschen Geschichte.

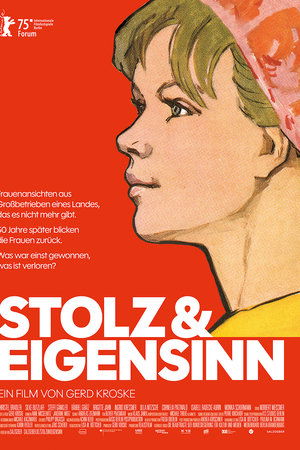

Stolz & Eigensinn9. Oktober 2025

Stolz & Eigensinn9. Oktober 2025Deutschland unmittelbar nach der Wende. Die zweite große Entlassungswelle hat den Osten erreicht. Frauen aus den ehemaligen Industrie-Großbetrieben der DDR erzählen mit heute überraschender Selbstverständlichkeit über sich und die persönlich erlangte Unabhängigkeit durch ihre Arbeit. Selbstbewusst und emanzipiert teilen sie ihr Erstaunen darüber, dass plötzlich nur noch Männer ihre Arbeiten machen sollen. Sie erzählen auch von den einstigen Utopien, die es heute nicht mehr gibt. Zudem sehen wir Aufnahmen aus ihrem Arbeitsalltag in längst verschwundenen Industriegebäuden und Braunkohle-Zechen. Auf alten U-matic-Bändern aus den Beständen des ehemaligen Leipziger Piratensenders KANAL X sind die Interviews erhalten.

Märkische Heide, Märkischer Sand10. Oktober 1990

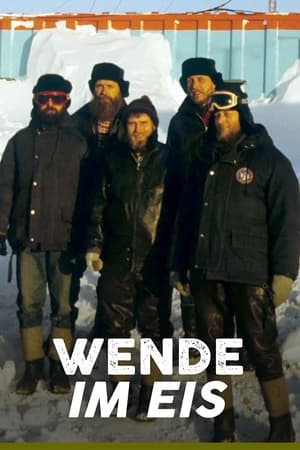

Märkische Heide, Märkischer Sand10. Oktober 1990 Wende im Eis - Die Geschichte der letzten DDR-Antarktisforscher2. Oktober 2020

Wende im Eis - Die Geschichte der letzten DDR-Antarktisforscher2. Oktober 2020Im Jahr 1989 brechen 13 DDR-Wissenschaftler und Techniker von Ostberlin aus zur Forschungsstation Georg Forster in die Antarktis auf. Während ihrer Expedition fällt am 9. November die Berliner Mauer. Abgeschnitten von den Bildern, die um die Welt gehen, können die Männer die historischen Ereignisse nur passiv und aus der Ferne erleben. Als sie im Frühjahr 1991 zurückkehrten, war ihre Heimat ein fremdes Land. Der Dokumentarfilm rekonstruiert anhand von Zeitzeugenberichten, Tagebuchauszügen, Briefen, exklusiven Archivaufnahmen und grandiosen Landschaftsbildern der Region sowie einzigartigen Fotos die Gedanken und Gefühle dieser letzten DDR-Forschungsexpedition mitten im ewigen Eis, um die besondere Situation für den Zuschauer erlebbar zu machen.

Wir Ostdeutsche - 30 Jahre im vereinten Land28. September 2020

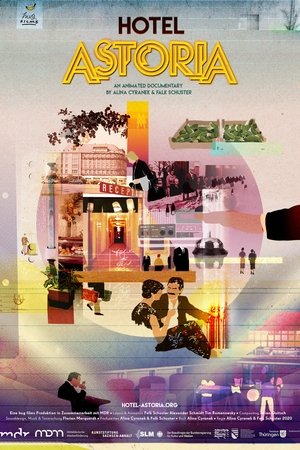

Wir Ostdeutsche - 30 Jahre im vereinten Land28. September 2020 Hotel Astoria28. Oktober 2020

Hotel Astoria28. Oktober 2020Das Leipziger „Hotel Astoria“ galt zu DDR-Zeiten aufgrund seiner modernen, luxuriösen und individuellen Inneneinrichtung (kein Zimmer glich dem anderen) als eines der schönsten Hotels des Landes und war zudem ein bedeutendes gastronomisches Zentrum. Die Zeit des „Astoria“ war nach der „Wende“ ähnlich turbulent wie jene der Stadt selbst. Alina Cyranek zeigt sie auf.

Auf der Oder16. April 1970

Auf der Oder16. April 1970Dieser Farb-Dokumentarfilm berichtet über die jährlich auftretende Vereisung der Oder im 160 Kilometer langen Grenzbereich zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen. Eisbrecher aus beiden Ländern mit erfahrenen Schiffern vereinen sich, um gemeinsam die internationale Wasserstraße zwischen Frankfurt und Szczecin wieder fahrbar zu machen. Schwerstarbeit wird von allen in Teamarbeit geleistet und auch ein defektes Schiff kann das angestrebte Ziel nicht stoppen. Ein Rückblick auf den Winter 1947 mit seinen Überschwemmungen zeigt, was eine Vereisung des Flusses und das folgende Tauwetter anrichten können wenn nicht frühzeitig für den Abfluss der Eisschollen über den Dammscher See in die Ostsee gesorgt wird. Die Schiffer beider Staaten kennen sich seit Jahren und vertrauen einander, die so entstandene Kameradschaft auf der Oder verbindet die Menschen, sie beherrschen im Winter den Strom, zum gemeinsamen Nutzen aller.

ABF-Memoiren13. Februar 1993

ABF-Memoiren13. Februar 1993 DDR 1990 - Reise durch ein verschwindendes Land19. Dezember 2017

DDR 1990 - Reise durch ein verschwindendes Land19. Dezember 2017Mai 1990. Unterwegs in die DDR. Wenige Monate nach der Maueröffnung und noch gut ein halbes Jahr vor der Wiedervereinigung bereiste der Dokumentarfilmer Reinhard Kungel mit seinem Team die (Noch-)DDR. In einem halben Jahr wird die Deutsche Demokratische Republik endgültig Geschichte sein. Ein Roadmovie aus dem Dazwischen, aus dem Niemandsland zwischen Gestern und Morgen, Hoffen und Bangen, Ost und West. Nicht die große Politik, nicht die historischen Meilensteine und auch nicht die Repräsentanten der Macht stehen im Mittelpunkt, sondern der Alltag der Menschen in den Dörfern und Städten.

Im Glanze dieses Glückes1. Januar 1990

Im Glanze dieses Glückes1. Januar 1990 Woran wir uns erinnern ...14. September 1984

Woran wir uns erinnern ...14. September 1984Neun sehr private Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen der Nachkriegsgeneration und ihren Erinnerungen an die Kindheit und Jugend. Mit dabei u.a. der Gitarrist und Sänger Peter „Cäsar“ Gläser und die Schauspielerin Christine Harbort. Roland Steiner, Jahrgang 49, befragte 1984 seine Altersgenossen nach dem - „Woran wir uns erinnern ...“. Alle Befragten sind so alt wie der Staat in dem sie leben. Geschildert werden neun Lebensläufe aus der DDR. Sie haben verschiedene Berufe, von Facharbeiter und Wissenschaftler, Krankenschwester und Verkäuferin, Schauspielerin oder Rockmusiker, selbst ein Spielmann ist dabei. Sie erinnern sich an das, was sie geprägt hat: Familie, Schule, Geburtstage und heiße Sommer, an die glücklichen Momente und die eigenen Misserfolge.

In Syrien auf Montage1. Oktober 1971

In Syrien auf Montage1. Oktober 1971Der Film ist eine Reportage, in der die Hilfe von Arbeitern aus der DDR beim industriellen Aufbau Syriens gezeigt wird. Wir erleben das freundschaftliche Verhältnis zwischen Arbeitern aus beiden Ländern mit, die gemeinsam am Aufbau der Baumwollspinnerei in Homs beteiligt sind. In beeindruckenden Bildern wird die Exotik der Umwelt und die Mentalität der syrischen Gastgeber gezeigt. Zugleich wird deutlich, dass die Arbeiter aus der DDR durch ihr kollegiales Verhalten und ihre gute Arbeit zu 'Botschaftern der DDR' werden.

Wer beherrscht Deutschland? - Was den Osten anders macht.31. Oktober 2019

Wer beherrscht Deutschland? - Was den Osten anders macht.31. Oktober 2019Als 1990 die Einheit kam, kam sie viel schneller als noch ein Jahr zuvor gedacht, die Freude war groß und die Hoffnungen waren es auch. Im Osten sollte es schnell so wie im Westen werden. Heute wissen wir: Der Osten ist noch immer anders – verdient anders, arbeitet anders und wählt anders. ...Wer beherrscht also Deutschland und was macht den Osten anders? ...Jan N. Lorenzen und Markus Stein haben Menschen nach ihren Erfahrungen mit Macht und Ohnmacht befragt, haben mit Bürgermeistern gesprochen, die sich machtlos fühlen und andere, die machtvolle Entscheidungen getroffen haben. ...Die einzelnen Beispiele fügen sich zu einem tiefgreifenden Bild der derzeitigen gesellschaftlichen Situation zusammen und zeigen ein in seinem politischen Selbstverständnis verunsichertes Land. Sie zeigen vor allem, dass Grenzen inzwischen weniger zwischen Ost und West liegen als zwischen „oben und unten“ oder zwischen arm und reich. (Text: MDR)

Diese Briten, diese Deutschen29. November 1988

Diese Briten, diese Deutschen29. November 1988Diese erste Koproduktion zwischen der DDR und Großbritannien soll zu Verständnis über Lage und Haltungen Millionen arbeitender Menschen in gegensätzlichen Gesellschaftsordnungen beitragen. Am Beispiel von Werftarbeitern, Fischern, der Brigade und Familie einer gewerkschaftlich aktiven Köchin und Arbeitslosen verschiedenen Alters und Berufs in Newcastle einerseits bzw. einer Brigade Kranführerinnen der Warnowwerft und Fischern der Warnemünder Genossenschaft andererseits sollen Einblicke in Lebensweise und -haltungen von Menschen unserer Zeit vermittelt werden.

Wenn Mutti früh zur Arbeit geht26. Oktober 2022

Wenn Mutti früh zur Arbeit geht26. Oktober 2022Waren Frauen in der DDR wirklich gleichberechtigt? Berufstätigkeit, Kind, Familie, erfüllte Partnerschaft, Selbstverwirklichung... waren das nicht ein paar Bälle zu viel, mit denen Frauen täglich jonglieren mussten? Am Spannungsverhältnis Berufstätigkeit und Kinderbetreuung scheiden sich bis heute die Geister. In Intervallen kocht das Thema hoch und damit auch die Emotionen: Kritik am Frauenprogramm der DDR mündet oft in undifferenzierte Verteidigung. Geht es gar um Kinder, stehen sich noch zusätzlich Ost und West gegenüber. Die Autorinnen haben Frauen aus verschiedenen DDR-Generationen um ihre Erinnerungen gebeten.

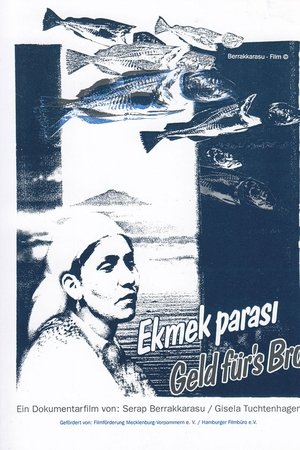

Ekmek Parasi – Geld fürs Brot1. Januar 1994

Ekmek Parasi – Geld fürs Brot1. Januar 1994 An deutschen Tischen4. Oktober 2000

An deutschen Tischen4. Oktober 2000 Noch mal davongekommen13. Dezember 1998

Noch mal davongekommen13. Dezember 1998

| Ursprungsland | DE |

| Original Sprache | de |

| Produktionsländer | |

| Produktionsfirmen |