ABF-Memoiren

Besetzung

Crew

Videos

Empfohlene Filme

Ähnliche Filme

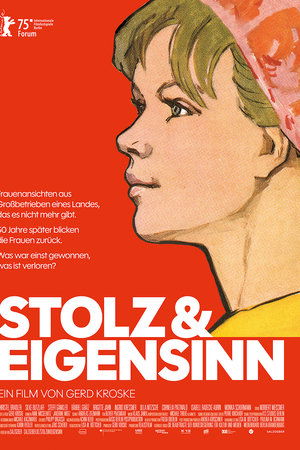

Stolz & Eigensinn9. Oktober 2025

Stolz & Eigensinn9. Oktober 2025Deutschland unmittelbar nach der Wende. Die zweite große Entlassungswelle hat den Osten erreicht. Frauen aus den ehemaligen Industrie-Großbetrieben der DDR erzählen mit heute überraschender Selbstverständlichkeit über sich und die persönlich erlangte Unabhängigkeit durch ihre Arbeit. Selbstbewusst und emanzipiert teilen sie ihr Erstaunen darüber, dass plötzlich nur noch Männer ihre Arbeiten machen sollen. Sie erzählen auch von den einstigen Utopien, die es heute nicht mehr gibt. Zudem sehen wir Aufnahmen aus ihrem Arbeitsalltag in längst verschwundenen Industriegebäuden und Braunkohle-Zechen. Auf alten U-matic-Bändern aus den Beständen des ehemaligen Leipziger Piratensenders KANAL X sind die Interviews erhalten.

Auf der Oder16. April 1970

Auf der Oder16. April 1970Dieser Farb-Dokumentarfilm berichtet über die jährlich auftretende Vereisung der Oder im 160 Kilometer langen Grenzbereich zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen. Eisbrecher aus beiden Ländern mit erfahrenen Schiffern vereinen sich, um gemeinsam die internationale Wasserstraße zwischen Frankfurt und Szczecin wieder fahrbar zu machen. Schwerstarbeit wird von allen in Teamarbeit geleistet und auch ein defektes Schiff kann das angestrebte Ziel nicht stoppen. Ein Rückblick auf den Winter 1947 mit seinen Überschwemmungen zeigt, was eine Vereisung des Flusses und das folgende Tauwetter anrichten können wenn nicht frühzeitig für den Abfluss der Eisschollen über den Dammscher See in die Ostsee gesorgt wird. Die Schiffer beider Staaten kennen sich seit Jahren und vertrauen einander, die so entstandene Kameradschaft auf der Oder verbindet die Menschen, sie beherrschen im Winter den Strom, zum gemeinsamen Nutzen aller.

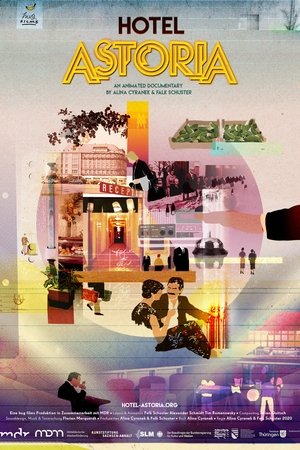

Hotel Astoria28. Oktober 2020

Hotel Astoria28. Oktober 2020Das Leipziger „Hotel Astoria“ galt zu DDR-Zeiten aufgrund seiner modernen, luxuriösen und individuellen Inneneinrichtung (kein Zimmer glich dem anderen) als eines der schönsten Hotels des Landes und war zudem ein bedeutendes gastronomisches Zentrum. Die Zeit des „Astoria“ war nach der „Wende“ ähnlich turbulent wie jene der Stadt selbst. Alina Cyranek zeigt sie auf.

Woran wir uns erinnern ...14. September 1984

Woran wir uns erinnern ...14. September 1984Neun sehr private Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen der Nachkriegsgeneration und ihren Erinnerungen an die Kindheit und Jugend. Mit dabei u.a. der Gitarrist und Sänger Peter „Cäsar“ Gläser und die Schauspielerin Christine Harbort. Roland Steiner, Jahrgang 49, befragte 1984 seine Altersgenossen nach dem - „Woran wir uns erinnern ...“. Alle Befragten sind so alt wie der Staat in dem sie leben. Geschildert werden neun Lebensläufe aus der DDR. Sie haben verschiedene Berufe, von Facharbeiter und Wissenschaftler, Krankenschwester und Verkäuferin, Schauspielerin oder Rockmusiker, selbst ein Spielmann ist dabei. Sie erinnern sich an das, was sie geprägt hat: Familie, Schule, Geburtstage und heiße Sommer, an die glücklichen Momente und die eigenen Misserfolge.

In Syrien auf Montage1. Oktober 1971

In Syrien auf Montage1. Oktober 1971Der Film ist eine Reportage, in der die Hilfe von Arbeitern aus der DDR beim industriellen Aufbau Syriens gezeigt wird. Wir erleben das freundschaftliche Verhältnis zwischen Arbeitern aus beiden Ländern mit, die gemeinsam am Aufbau der Baumwollspinnerei in Homs beteiligt sind. In beeindruckenden Bildern wird die Exotik der Umwelt und die Mentalität der syrischen Gastgeber gezeigt. Zugleich wird deutlich, dass die Arbeiter aus der DDR durch ihr kollegiales Verhalten und ihre gute Arbeit zu 'Botschaftern der DDR' werden.

Diese Briten, diese Deutschen29. November 1988

Diese Briten, diese Deutschen29. November 1988Diese erste Koproduktion zwischen der DDR und Großbritannien soll zu Verständnis über Lage und Haltungen Millionen arbeitender Menschen in gegensätzlichen Gesellschaftsordnungen beitragen. Am Beispiel von Werftarbeitern, Fischern, der Brigade und Familie einer gewerkschaftlich aktiven Köchin und Arbeitslosen verschiedenen Alters und Berufs in Newcastle einerseits bzw. einer Brigade Kranführerinnen der Warnowwerft und Fischern der Warnemünder Genossenschaft andererseits sollen Einblicke in Lebensweise und -haltungen von Menschen unserer Zeit vermittelt werden.

Wenn Mutti früh zur Arbeit geht26. Oktober 2022

Wenn Mutti früh zur Arbeit geht26. Oktober 2022Waren Frauen in der DDR wirklich gleichberechtigt? Berufstätigkeit, Kind, Familie, erfüllte Partnerschaft, Selbstverwirklichung... waren das nicht ein paar Bälle zu viel, mit denen Frauen täglich jonglieren mussten? Am Spannungsverhältnis Berufstätigkeit und Kinderbetreuung scheiden sich bis heute die Geister. In Intervallen kocht das Thema hoch und damit auch die Emotionen: Kritik am Frauenprogramm der DDR mündet oft in undifferenzierte Verteidigung. Geht es gar um Kinder, stehen sich noch zusätzlich Ost und West gegenüber. Die Autorinnen haben Frauen aus verschiedenen DDR-Generationen um ihre Erinnerungen gebeten.

1–2-tip für immer - Disko in der DDR29. Dezember 2020

1–2-tip für immer - Disko in der DDR29. Dezember 2020Ist es tatsächlich schon mehr als dreißig Jahre her, dass ein ganzes Land an jedem Wochenende meist schon ab 19 Uhr beschallt wurde mit Diskobeats und Rock’n Roll? Zum Ende der DDR unterhielten mehr als 7.000 offiziell zugelassene DJs, damals Schallplattenunterhalter genannt, ihr tanzverrücktes Publikum. Überall wurde wahlweise wild gehüpft oder im Discofox – Eins, Zwei, Tip – herumgekreiselt. (Text: MDR)

Das letzte Pokalfinale der DDR – Zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung2. Juni 2020

Das letzte Pokalfinale der DDR – Zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung2. Juni 2020Inmitten des Wandels hin zur Wiedervereinigung und Marktwirtschaft begegnen sich kurz nach der Volkskammerwahl 1990 ein letztes Mal zwei Mannschaften im Finale des FDGB-Pokals: Favorit Dynamo Dresden und der Polizeisportverein Schwerin. 30 Jahre wagen Matthias Hufmann und Benjamin Unger einen Blick zurück

Die sieben Geheimnisse der NVA30. November 2018

Die sieben Geheimnisse der NVA30. November 2018Die Nationale Volksarmee prägte das Alltagsbild der DDR – mit fast 170.000 Soldaten in ständiger Gefechtsbereitschaft, ausgerüstet mit moderner, meist sowjetischer Waffentechnik. Die Dokumentation "Die sieben Geheimnisse der NVA" nimmt zum Beispiel die Angriffspläne der Armee in den Blick: In streng geheimen Operationsplänen für den Tag X war vorgesehen, in sieben Tagen die niederländische Grenze zu erreichen. Ein weiteres Thema: das Spitzel-Netz mit dem Spitznamen "Gummi-Ohren", das der Stasi unterstand und in jede NVA-Einheit integriert war.

Erzähle deine Geschichte - Die DDR in 30 Begriffen3. Oktober 2020

Erzähle deine Geschichte - Die DDR in 30 Begriffen3. Oktober 2020Der 3. Oktober 1990 liegt inzwischen 30 Jahre zurück. Die DDR ist seit drei Jahrzehnten Vergangenheit, aber geblieben sind Begriffe aus dem Leben dieses Landes, an die man sich erinnert. Der Film fragt nach 30 Begriffen, die es nur im Osten gab. Die Sendung zeigt 10 Protagonisten aus Berlin und Brandenburg, 10 Frauen und Männer, die ihr Leben an den unterschiedlichsten Orten und in den unterschiedlichsten Berufen meisterten. Vom Jugendpfarrer in Prenzlau, über die Intershopverkäuferin in Berlin, den Stahlwerker in Eisenhüttenstadt, die Binnenfischerin in Peitz bis zur Restaurant-Betreiberin in Berlin. Sie erzählen von ihrem Alphabet des Lebens in der DDR und ihre ganz persönlichen Lebensgeschichten.

Das offene Geheimnis27. Mai 2022

Das offene Geheimnis27. Mai 2022 Fotoshooting DDR - Bilder zwischen Propaganda und Alltag4. Oktober 2024

Fotoshooting DDR - Bilder zwischen Propaganda und Alltag4. Oktober 2024Es sind faszinierende Einblicke in eine Welt, die es nicht mehr gibt: das Leben in der DDR wurde nicht nur im Staatsauftrag, sondern auch von Foto-Künstler*innen und Journalist*innen per Kamera dokumentiert. Mit einigen von ihnen begibt sich die Dokumentation auf eine Zeitreise und zeigt wenig bekannte Seiten der DDR von ihrer Gründung bis zum Mauerfall. Fotografinnen und Fotografen in der DDR hatten einen überraschend großen Freiheitsspielraum, eine ausdrückliche Bildzensur gab es nicht. So konnten sie auch sichtbar machen, was von der Staatsmacht ausgeblendet werden sollte. Die Dokumentation stellt zwei Fotografinnen und zwei Fotografen vor, die das Leben in der DDR beobachteten und deren Werke in den letzten Jahren neu entdeckt wurden.

Am Todesstreifen: DDR-Grenzer erzählen12. September 2020

Am Todesstreifen: DDR-Grenzer erzählen12. September 2020Wer waren die Menschen, die den Todesstreifen bewachten? Was ist aus ihnen geworden? Auch dreißig Jahre nach der deutschen Einheit ist der Dienst an der DDR-Grenze ein Tabu-Thema.

Verbotene Liebe19. April 1990

Verbotene Liebe19. April 1990Die dreizehnjährige Barbara und der achtzehnjährige Oberschüler Georg kennen sich schon lange. Sie sind Nachbarn und verstehen sich gut. Aus der Freundschaft wächst mit der Zeit eine tiefe Liebe. Da Barbara jedoch noch minderjährig ist, ist diese Beziehung in den Augen der Umwelt verwerflich. Nachdem die beiden das erste Mal in einem leerstehenden Haus miteinander geschlafen haben, glauben sogar ein paar Jugendliche, sie könnten Barbara als Freiwild ansehen und versuchen sie zu vergewaltigen. Auch mit den Eltern gibt es große Probleme. Vor allem die Väter der Beiden sind schon lange verfeindet. Georgs Vater kam mit einer Kampagne der frühen DDR "Arbeiter aufs Land" in das Dorf, der Idealismus ist nun jedoch Lethargie bis Verbitterung gewichen, insbesondere auch angesichts der materiellen Erfolge von Barbaras Vater (dem Nachbarn).

3 ½ Stunden2. Juli 2021

3 ½ Stunden2. Juli 2021Am Tag des Mauerbaus, am 13.08.1961, befindet sich ein Zug auf dem Weg von München nach Ost-Berlin. Den Insassen aus der DDR bleiben 3,5 Stunden um zu entscheiden, ob sie an der Grenze noch in der BRD aussteigen wollen, und damit alles hinter sich lassen, oder in die DDR zurückkehren wollen.

Chiffriert an Chef – Ausfall Nr. 529. November 1979

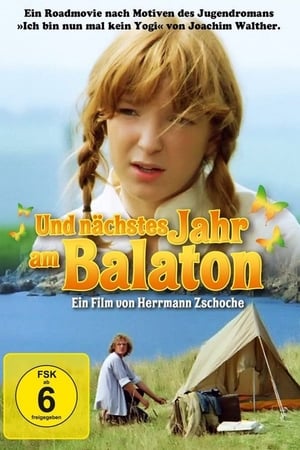

Chiffriert an Chef – Ausfall Nr. 529. November 1979 Und nächstes Jahr am Balaton26. Juni 1980

Und nächstes Jahr am Balaton26. Juni 1980Jonas und Ines, er Arbeiter, sie Studentin, wollen zu zweit in Urlaub fahren, doch die Eltern drängen den beiden einen Familienurlaub mit ihnen in Nessebar auf. Bereits im Zug scheitert das Unternehmen, weil Jonas und Ines Verlobungsringe tragen sollen - der Leute wegen. Jonas steigt aus, Ines bleibt. So trampt der Junge nach Süden, trifft unterwegs seine Kollegen aus seiner Werkstatt und nette Mädchen, trennt sich wieder von ihnen. Mit der Holländerin Shireen reist er dann eine Strecke gemeinsam - bis zur türkischen Grenze. Sie will nach Indien zur Sekte Tantra, er trampt zurück nach Nessebar. Hier trifft er Ines wieder, allein. Deren Eltern kommen jedoch auch noch an. Den Vater hielt ein unterwegs geklauter Koffer auf, die Mutter hat beim Zeitungskauf den Zug verpaßt und ist ebenfalls getrampt. Der gemeinsame Urlaub findet nun doch statt.

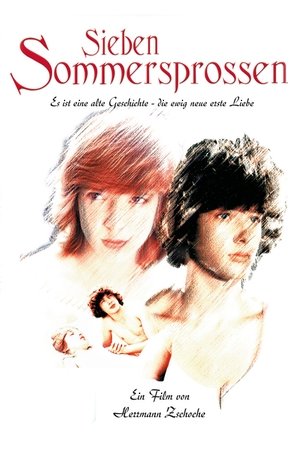

Sieben Sommersprossen6. Oktober 1978

Sieben Sommersprossen6. Oktober 1978Nachdem sie früher einmal im selben Haus gewohnt hatten, treffen sich die 14-jährige Karoline und der 15-jährige Robbi nach längerer Zeit in einem Ferienlager wieder. Mit der Zeit entwickelt sich eine erste Liebe zwischen den Beiden. Doch es gibt viele Hindernisse für sie. Der Tagesablauf ist streng reglementiert. Die Lagerleiterin ist streng und interessiert sich nur für die körperliche Ertüchtigung. Gefühle – vor allem die der jungen Menschen untereinander – versteht sie nicht. Deshalb ist sie zunächst auch dagegen, dass der Betreuer Herr Benedikt, der als Einziger Verständnis für die jungen Menschen hat, mit den Jugendlichen das Stück Romeo und Julia für die benachbarte LPG aufführt. Doch auch innerhalb der Gruppe von Jugendlichen sind sich nicht alle Grün. So hat das Mädchen Marlene selbst ein Auge auf Robbi geworfen und versucht, die Beziehung der Beiden zu sabotieren.

Sind so kleine Hände

Sind so kleine HändeWährend viele DDR-Oppositionelle Anfang der 80er Jahre in die Bundesrepublik ausreisen, hält die bekannte Liedermacherin Bettina Wegner allen Widerständen zum Trotz an ihrer Heimat fest

| Ursprungsland | DE |

| Original Sprache | de |

| Produktionsländer | Germany |

| Produktionsfirmen |