Theaterarbeit

Cast

Crew

Videos

Recommended Movies

Similar Movies

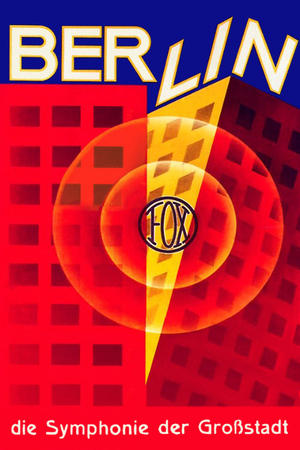

Berlin, die Symphonie der Großstadt23. September 1927

Berlin, die Symphonie der Großstadt23. September 1927Der dokumentarische Film beschreibt einen Tag in der Großstadt Berlin, die in den 1920er Jahren einen industriellen Aufschwung erlebte, und gibt auch heute noch einen Einblick in die Lebens- und Arbeitsverhältnisse zu dieser Zeit.

Becoming Black9. Oktober 2019

Becoming Black9. Oktober 2019In den 1960er Jahren erzählt ein weißes Ehepaar, das in Ostdeutschland lebt, seinem dunkelhäutigen Kind, dass seine Hautfarbe nur ein Zufall sei. Als Teenager entdeckt es zufällig die Wahrheit. Jahre zuvor kam eine Gruppe afrikanischer Männer zum Studieren in ein nahe gelegenes Dorf. Sigrid, eine ostdeutsche Frau, verliebte sich in Lucien aus Togo und wurde schwanger. Doch sie war bereits mit Armin verheiratet. Das Kind ist die togolesisch-ostdeutsche Filmemacherin Ines Johnson-Spain. In Interviews mit Armin und anderen aus ihrer Kindheit spürt sie den erstaunlichen Verleugnungsstrategien nach, die ihre nach Normalität strebenden Eltern nach der Geburt entwickelten. Was wie eine Feldforschung über soziale Entwurzelung klingt, wird zu einem autobiografischen Essayfilm und einer Reflexion über Themen wie Identität, gesellschaftliche Normen und familiäre Bindungen, betrachtet aus einer sehr persönlichen Perspektive.

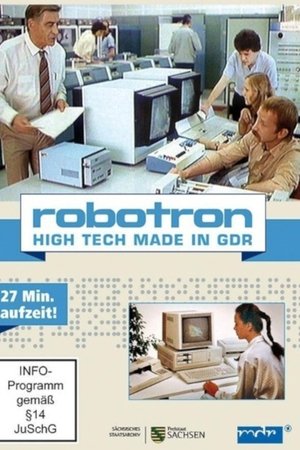

Robotron - High Tech made in GDR1. Januar 2013

Robotron - High Tech made in GDR1. Januar 2013„Robotron“ ist eine DDR-Wortschöpfung, die „Roboter & Elektronik“ verbindet. Der Film wirft einen Blick in den Kern dieses DDR Vorzeigeunternehmens. Wie sah der Kampf um das Weltniveau aus? Unter welchen Zwängen und mit welchen Anreizen wurde gedacht und gearbeitet? In den 20 Jahren seines Bestehens wurde „robotron“ zum größten Industriekombinat und gleichzeitig zum Inbegriff dessen, was an moderner Technik im Sozialismus möglich war. Bei Insidern im In- und Ausland waren die Leistungen der Ingenieure durchaus anerkannt. Das Kombinat mit 68.000 Mitarbeitern umfasste 21 Betriebe u.a. in Dresden, Weimar, Sömmerda, Karl-Marx-Stadt, Erfurt, Radeberg, Zella-Mehlis, Bad Liebenwerda, Pirna, Leipzig. Der Umsatz belief sich 1989 auf 12,8 Mrd. Mark. Eine Erfolgsgeschichte, die nur 6 Monate später durch die Treuhand einfach ad acta gelegt wurde. Nachfolgeunternehmen profitieren vom Potential der hochqualifizierten „robotron“- Fachkräfte bis in die Gegenwart.

NOW: In the Wings on a World Stage9. Juni 2014

NOW: In the Wings on a World Stage9. Juni 2014 Curtain Call3. August 2014

Curtain Call3. August 2014 Froken Julie: 100 Ar I Ramplujset1. Januar 2006

Froken Julie: 100 Ar I Ramplujset1. Januar 2006 Ulrich Seidl und die bösen Buben5. Oktober 2014

Ulrich Seidl und die bösen Buben5. Oktober 2014Mit seiner unverkennbaren Handschrift gehört Ulrich Seidl zu den meistdiskutierten Autorenfilmern der letzten Jahre. Seine Filme, die sich stets auf dem schmalen Grat zwischen Fiktion und Dokumentation bewegen, fördern Abgründiges in der Welt des österreichischen Kleinbürgertums zutage und provozieren mit einem Maß an Wirklichkeit, das an die Grenzen des Erträglichen geht. Das Porträt "Ulrich Seidl und die Bösen Buben" zeigt den umstrittenen österreichischen Filmemacher zum ersten Mal bei der Arbeit. Die viel diskutierte "Methode Seidl" wird in ganz direkter Weise veranschaulicht: Die Kamera schaut Seidl bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Im Keller" und bei den Proben zu seiner jüngsten Theaterinszenierung "Böse Buben/Fiese Männer" geduldig über die Schulter.

Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba3. März 2017

Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba3. März 2017 100 Jahre UFA - Maschinenraum des deutschen Films28. August 2017

100 Jahre UFA - Maschinenraum des deutschen Films28. August 2017Die Dokumentation erzählt die Geschichte des ältesten deutschen Filmkonzerns als Unternehmensgeschichte. Fünfmal flaggte das UFA-Schiff im Laufe seiner Geschichte um: vom Kaiserreich über die Weimarer Republik und die NS-Zeit bis zur Adenauer-Ära und zur Bertelsmann Fernsehproduktion. Wer waren die Kapitäne, wohin steuerten sie das Schiff, welche Machtkämpfe spielten sich ab?

Karenina & I24. Februar 2017

Karenina & I24. Februar 2017 Der unberechenbare Faktor3. November 2022

Der unberechenbare Faktor3. November 2022Der Klimawandel ist ein komplexes globales Problem. Zunehmend extreme Wetterereignisse, steigender Meeresspiegel und erschwerte Lebensbedingungen - auch für uns Menschen - stehen jetzt schon auf der Tagesordnung. Die Wissenschaft ist sich über die möglichen Zukunftsszenarien einig. Das Ziel ist, die Erwärmung unter 1,5°C zu halten. Doch aktuell gibt es keinen erkennbare Trend den Klimawandel zu stoppen und alleine durch Zahlen werden wir unser Klima nicht retten. Besonders für Menschen des globalen Südens sind die erschreckenden Klimaszenarien der Zukunft bereits Realität. Zur Bewältigung dieser Krise benötigt es unterschiedliche Perspektiven. “DER UNBERECHENBARE FAKTOR” begibt sich zu den Ursprüngen der deutschen Umweltbewegung, begleitet heutige Aktivisten von Ende Gelände im Rheinland beim Kampf gegen die Kohleindustrie und verleiht Wissenschaftlern aus der Klimaforschung, Ethnologie und Psychologie eine Stimme.

Peter Eisenman - Denkmal für die ermordeten Juden Europas20. Februar 2009

Peter Eisenman - Denkmal für die ermordeten Juden Europas20. Februar 2009 I Will Dance1. Juli 2015

I Will Dance1. Juli 2015 Patrice Chéreau, Pascal Greggory, une autre solitude30. Januar 1996

Patrice Chéreau, Pascal Greggory, une autre solitude30. Januar 1996 Motel23. Januar 1989

Motel23. Januar 1989 Tunnel der Freiheit22. Juli 2021

Tunnel der Freiheit22. Juli 202113. August 1961: Die DDR schließt die Sektorengrenzen in Berlin, die Stadt ist geteilt. Ein Jahr später gelingt einer Gruppe von 29 Menschen aus der DDR die spektakuläre Flucht durch einen Tunnel in den Westen. Mehr als vier Monate haben 41 Studenten aus Westberlin diesen Tunnel gegraben. Sie setzten ihr Leben aufs Spiel - für Freunde, Verwandte, Geliebte und politische Ideale.

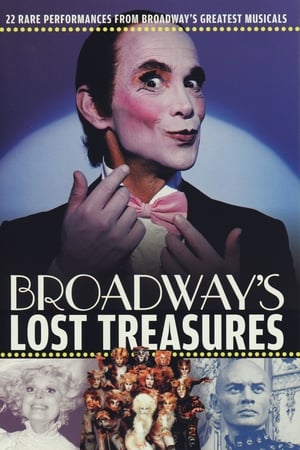

Broadway's Lost Treasures10. August 2003

Broadway's Lost Treasures10. August 2003 The Thanksgiving Day Parade on CBS23. November 2017

The Thanksgiving Day Parade on CBS23. November 2017 Les ludions1. Januar 1965

Les ludions1. Januar 1965 Zentralflughafen THF17. Februar 2018

Zentralflughafen THF17. Februar 2018Ein Dokumentarfilm, der von Aufbrüchen und Ankünften auf dem Tempelhofer Feld und in den Hangars des still gelegten Berliner Flughafens erzählt. Und von dem Leben jener Berliner, die sich davonträumen und jener Flüchtlinge, die davon träumen, endlich anzukommen.

| Origin Country | DE |

| Original Language | de |

| Production Countries | |

| Production Companies |