MGS Film

Filme

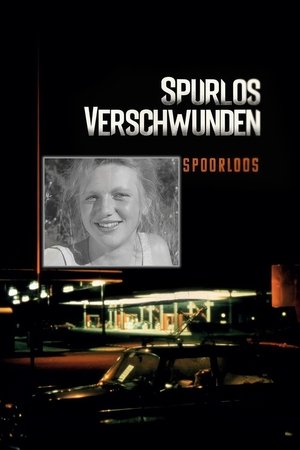

Spurlos verschwunden27. Oktober 1988

Spurlos verschwunden27. Oktober 1988Rex und Saskia streiten sich auf der Autobahn und versöhnen sich wieder. Doch an der Raststätte verschwindet Saskia. Drei Jahre später meldet sich der vermeintliche Entführer - er werde Rex sagen, was geschehen sei, wenn er dasselbe mit sich machen lässt.

Bastille10. Mai 1984

Bastille10. Mai 1984 The Stone Raft19. September 2002

The Stone Raft19. September 2002 Het Jaar van de Kreeft18. September 1975

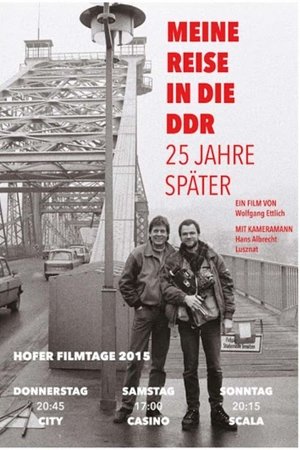

Het Jaar van de Kreeft18. September 1975 Meine Reise in die DDR - 25 Jahre später22. Oktober 2015

Meine Reise in die DDR - 25 Jahre später22. Oktober 2015November 1989. Die Berliner Mauer, an und mit der Wolfgang Ettlich großgeworden ist, fällt. Für den Filmemacher steht außer Frage, dass er diesen historischen Moment mit der Kamera festhalten muss. Schon zwei Monate später macht er sich ...auf die Reise in ein ihm unbekanntes Land – die DDR. Fünf Wochen s... unterwegs, getrieben von Neugier und gelenkt vom Zufall. Sie treffen Menschen, die von ihrem Leben und ihren Hoffnungen erzählen, die glücklich sind über die gewonnene Freiheit und doch nicht ohne Ängste in die Zukunft blicken. 25 Jahre später geht es noch einmal auf die Reise ...Sie wollen die Menschen von damals wiedertreffen und erfahren, wie deren Leben in den letzten 25 Jahren verlaufen ist; was sich verändert hat und wie sie sich verändert haben. "Meine Reise in die DDR – 25 Jahre später" zeigt auf sehr persönliche Weise und beinahe beiläufig mit dem Charakter einer Urlaubsreise den Zustand des Landes im 25. Jahr der Wiedervereinigung.

Leben für den FC Bayern17. Mai 1999

Leben für den FC Bayern17. Mai 1999Sie bekommen keine Millionen, sind dennoch glücklich: Maria Meissner, 87, Josef "Sepp" Schmid, 74, und Rudi Egerer, 65, haben den größten Teil ihres Lebens für den FC Bayern gearbeitet. Maria putzt noch heute die Pokale, Sepp wäscht und richtet die Trikots der Spieler im Keller her, und Rudi ist noch immer der Busfahrer. Sie sind einfache Menschen, die zwar Zutritt haben zur Glamour-Welt der großen Stars, sich aber niemals der 'Neuzeit' bedingungslos anpassen mochten. Sie sind Randfiguren geblieben und erleben ihren Club aus einem besonderen Blickwinkel: Zeitzeugen der Entwicklung vom Volkssport zu Starkult und Kommerzialisierung.

Im Osten geht die Sonne auf1. Dezember 2001

Im Osten geht die Sonne auf1. Dezember 2001Energie Cottbus, ein kleiner Fußballklub am Rande der Republik, stieg in die 1. Bundesliga auf. Jeder war sich sicher: Die steigen sofort ab! Doch es kam anders! Der Außenseiter-Club gab Cottbus, vielen nur durch Schauergeschichten von Perspektiv- und Arbeitslosigkeit bekannt, Freude, Hoffnung und Stolz. Der Film schaut hinter die Kulissen und fiebert mit den Menschen dem Finale entgegen.

Im Westen ging die Sonne auf22. Oktober 2002

Im Westen ging die Sonne auf22. Oktober 2002Der Bergbau der seit der Nachkriegszeit immer “Sponsor“ und “Finanzier“ für die Fußballvereine im Ruhrgebiet war, existiert heute nicht mehr in der Form. Viele der einst ruhmreichen Vereine, die den Fußball bis in die 70er Jahre mitbestimmt haben, rutschten ohne Geldgeber in die Bedeutungslosigkeit ab. Die Dokumentation “Im Westen ging die Sonne auf“ zeigt die Geschichte des Revierfußballs nach dem zweiten Weltkrieg bis zum Niedergang des Bergbaus und erinnert dabei an legendäre Spieler und vergessene Vereine. Der Film zeigt besonders, wie tief damals der Sport in der gesamten Lebenskultur des Ruhrpott im Privaten sowie in der Gesellschaft verankert war und wie der Strukturwandel auch im sportlichen Leben deutlich sichtbare Spuren hinterließ. Mit Bildern von damals, Interviews mit Zeitzeugen, Aufnahmen von Originalschauplätzen von heute, ist ein Zeitdokument der Deutschen Nachkriegszeit am Beispiel des Fußball entstanden.

Der Fussballtempel - Eine Arena Für München29. Mai 2004

Der Fussballtempel - Eine Arena Für München29. Mai 2004Es kommt nicht alle Tage vor, dass auf der grünen Wiese ein gigantisches Stadion entsteht: Im Oktober 2001 haben die Münchner Bürger abgestimmt mit einem klaren Ja für eine neue Fußballarena im Norden der Stadt. 66 000 Fußballfans von FC Bayern und 1860 München werden in der futuristisch anmutenden Konstruktion ihre neue gemeinsame Heimat finden. Doch zuvor stehen vier Jahre Arbeit auf einer Baustelle der Superlative. Der Regisseur Wolfgang Ettlich und sein Kameramann Hans-Albrecht Lusznat haben den Bau der neuen Münchner Fußballarena vom ersten Spatenstich an begleitet. Sie haben die verschiedenen Bauphasen mit der Kamera festgehalten und dabei den Mikrokosmos Großbaustelle aus der Innenansicht kennen gelernt: die Logistik, mit der hunderte von Bauarbeitern koordiniert werden müssen, und das stetige Wachsen des Stadions bis zum perfekt durchkonzipierten Leuchtkörper, mit VIP-Logen, Massenrestaurants und Europas größter Parkgarage.

Deutschlandreise – Ein Roadmovie zwischen Gestern und Heute21. Oktober 2020

Deutschlandreise – Ein Roadmovie zwischen Gestern und Heute21. Oktober 2020Anfang 1990, vor über dreißig Jahren, fuhr der Filmemacher Wolfgang Ettlich durch die DDR, ein Land im Umbruch. Er fuhr von Süden nach Norden, zur Ostsee und wieder zurück. Er begegnete Menschen, die ihn tief beeindruckten. 30 Jahre später wiederholt er die Reise und sucht Unterschiede zwischen den alten und den neuen Aufnahmen. Welche Veränderungen und welche Kontinuitäten werden sichtbar?